Mit Memory gelingt Vladlena Sandru der Versuch, Krieg erzähl – und ertragbar zu machen

Der in der diesjährigen Giornate degli Autori der Biennale Venedigs präsentierte Eröffnungsfilm Memory ist ein Werk, das Aussenseitertum, Migration, Angst und Überlebenskampf als Dauerzustand beschreibt… für Kinder.

Bild mit freundlicher Genehmigung Loco Films

Geboren 1982 auf der Krim, verbrachte die Filmemacherin Vladlena Sandru ihre ersten Lebensjahre auf diesem noch ukrainischen Territorium. Doch nach der Scheidung ihrer Eltern gelangt sie mit ihrer Mutter zu deren Eltern nach Grosny. Hier beginnt ihr Spiessrutenlauf zwischen aufbrechenden militärischen und häuslichen Konflikten.

Auf tschetschenischem Grund wird sie Zeuge barbarischer Konflikte eines an Intensität gewinnenden Krieges mit Russland. Gleichzeitig ist sie im Haus ihres Grossvaters dessen unbeherrschten Gewaltausbrüchen ausgesetzt. Russlands Offensive überspannt einen Zeitraum von 10 Jahren, der 450000 Verletzte und Tote zur Folge hat, sowie 500 000 zur Flucht gezwungene Opfer. Grosny wird vor ihren Augen total zerstört.

Doch Vladlena Sandru vermag es, die permanente Konfrontation mit Leid und Tod in eine Sprache zu transformieren, die selbst für Kinder verständlich und als Erzählform erträglich wird. Mit künstlerischer Imagination schafft sie Bilder, die einen Distanzraum gegenüber der erlebten Grausamkeit schaffen. Auch ihre Integration nicht dramatisierender, sondern vitale Gegenkräfte entfaltender, musikalischer Kompositionen erlauben es ihr, das Kriegstreiben in eine episodische, fast fabelähnliche Ferne zu rücken. Der vitale Song Dr. Albans It’s my Life erklingt als energiegefüllter Widerstandssong gegen alle Negativität bereits zu Beginn ihres Filmes.

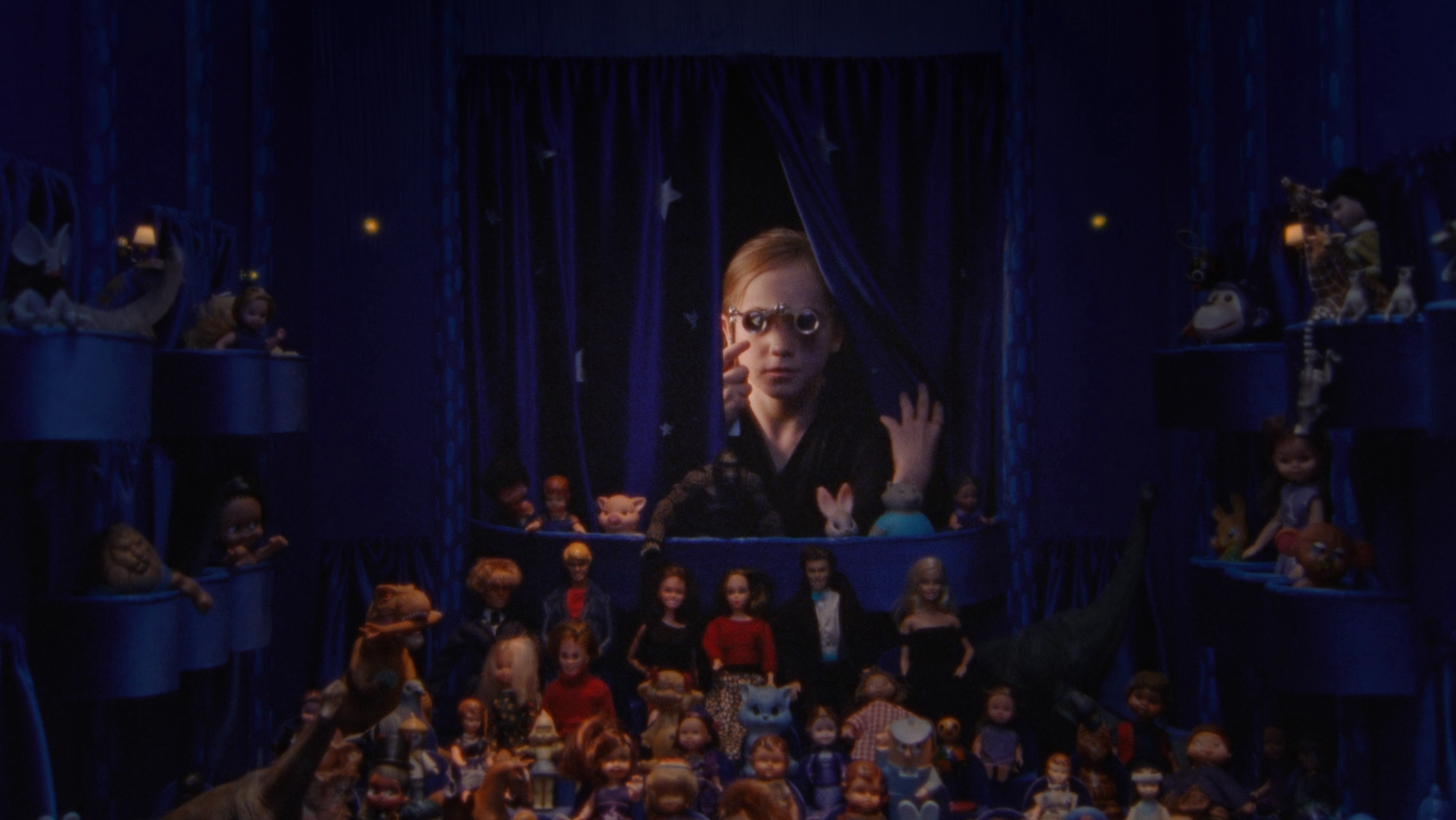

Explizit möchte Sandru den generalionenüberspannenden Kreislauf der Gewalt thematisieren, doch in einer visuellen Form, die oftmals im wörtlichen Sinne als Puppenspiel zugänglich gemacht wird. Sie widmet ihren Film Kindern, die Diktaturen und Kriege überlebt haben. Sie gestaltet Bilder, die zuweilen an magischen Surrealismus erinnern, ihre Tableaus verdichten sich zu symbolischen und allegorischen Formen. Musik und Tanz werden zu Überlebenstools für die junge, auf sich gestellte Vladlena. Sie sind die zentralen Deterritorialisierungskräfte, die es ihr erlauben, die erfahrene realen Aggressionen und Indoktrination ihres Schulunterrichtes, wo sie als Linksarmige und Aussenseiterin gedemütigt und gestraft wird, zu enttraumatisieren. Doch dies ist nur ihr halber Alltag. Zurück im Haus ihres Grossvaters wird sie als Dienstkraft behandelt und zuweilen physisch attackiert.

Vor all dem flüchtet sie ins Kino als einziger Ort einer möglichen Freiheit und Eröffnung eines anderen Lebens. Hier findet sie die Inspiration, selbst die Porträts der in stumpfer Eindimensionalität sie Umgebenden auf fragile wehenden Lacken in einem schwarzen Raum zu projizieren. Sandrus Bildsprache wird zur Widerstandsplattform. Ihre triste Familiengeschichte, besonders die Trennung ihrer Eltern, gestaltet sie als Kindermodellstube, die in ihren Schulbüchern schnell umgeschriebene neueste Geschichte wird zum sinnlosen, farbigen Puppenkabinett, zur gleichen Zeit, da sie ihre Ohrringe und ihre Mutter ihre geliebten Schuhe auf dem Schwarzmarkt verkaufen müssen, um noch an ein wenig Nahrung zu kommen.

Dem Trauma entkommen

Während Yeltsin Gorbachev stürzt, Manneskundgebungen und Panzerparaden in TV neben Tschaikowskys Schwanensee laufen, der Kampf ums Überleben zunehmend barbarischere Formen annimmt und auf der Strasse Ermordete liegen, findet Vladlena im Chorgesang ihrer Schule einen noch geschützten, mentalen Ort. In ihrem Film ertönt ein Wiener Walzer. Immer wieder ist es die Musik, die Überlebenskräfte freisetzt. Sandru liebt Opern, besonders die Zauberflöte Mozarts. Als der vom Kriegsdienst zurückkehrende Grossvater sich an ihr vergehen will, zeigt sie eine blutige Hand, die nach einem Küken greift. Die Transformationskraft Sandus ist ungebrochen. Die von ihr im Off berichteten traumatischen Ereignisse werden permanent durch ihre Bildsprache gebrochen.

Durch ein „Children-at-War“-Programm wird sie für 21 Tage aus dem Kriegsgebiet zurück in die Krim gesendet. Dort trifft sie ihren drogensüchtigen, von der Polizei gesuchten Vater. Und wieder kulminiert die Realität in ein diesmal fast idyllisches Bild, wo Vater und Tochter in einem roten Blumenfeld liegen. Doch diese „Blumen“ sind faktisch die Opiumpflanzen, für die ihr Vater als Krimineller gesucht wird.

Zurück in Grosny findet sie ihr Haus leer, flieht vor Snipern und chaotischen Mordaktionen in einen Hangar, wo sie aufgerissene Körper findet, neben dem Finger ihrer Mutter mit deren Hochzeitsring. Sie erinnert sich an ihre Worte: „Gerate nie in Panik, was immer auch geschieht“. Hier lässt Sandru das einzige ihr verbliebene Foto einfliessen, das ihre Eltern gemeinsam zeigt. Auch sie ist anwesend, doch als noch Ungeborene. Während ihr Grossvater weiter tyrannisiert, transformiert Sandu auch sein Image durch Informationen über sein Schicksal. Als Junge erlebt er mit, wie sein als Staatsfeind in den Gulag gesendete Vater vor seinen Augen erschossen wurde, da er zugab, noch an Gott zu glauben. In den letzten Minuten seines Lebens ruft der Grossvater nach Vladena, zum ersten Mal ihren Namen aussprechend.

Nun steht ihr Puppenhaus in Flammen. Im Off berichtet Sandru, wie Soldaten in das Haus einbrechen. Ihr gelingt die Flucht durch das Fenster und darauf auch – dank ihrer ukrainischen Geburtsurkunde – aus Grosny. Ihr zurückgebliebenes Wohnhaus, das als Bild mehrfach – zunehmend verhüllt – wiederkehrte, ist nun ganz von Plastik überzogen. Sandu gibt Bob Dylans Song Masters of War das letzte Wort, während sie in einem weltweiten Panorama Fotografien schwer verletzter Kindern vorbeiziehen lässt, neben anderen von Kindern und Jugendlichen, die schon wieder zum Waffengebrauch antrainiert werden, teilweise bereits in kompletter militärischer Montur.

Sandu evoziert in gleicher Weise eine an Tarkovski erinnernde metaphysische Melancholie, wie die wirbelnden, fabelreichen Bildkompositionen Parajanovs. Aus Kindersicht schafft sie ein Opus, in dem reale Grausamkeit und Barbarei nicht das letzte Wort behalten.

Von Vladlena Sandu; Frankreich, Niederlande; 2025; 98 Minuten

Dieter Wieczorek

© j:mag Tous droits réservés