ALFILM 2024 – Embodied Chrorus, un film-essai libanais qui aborde un sujet tabou : les maladies sexuellement transmissibles. Rencontre

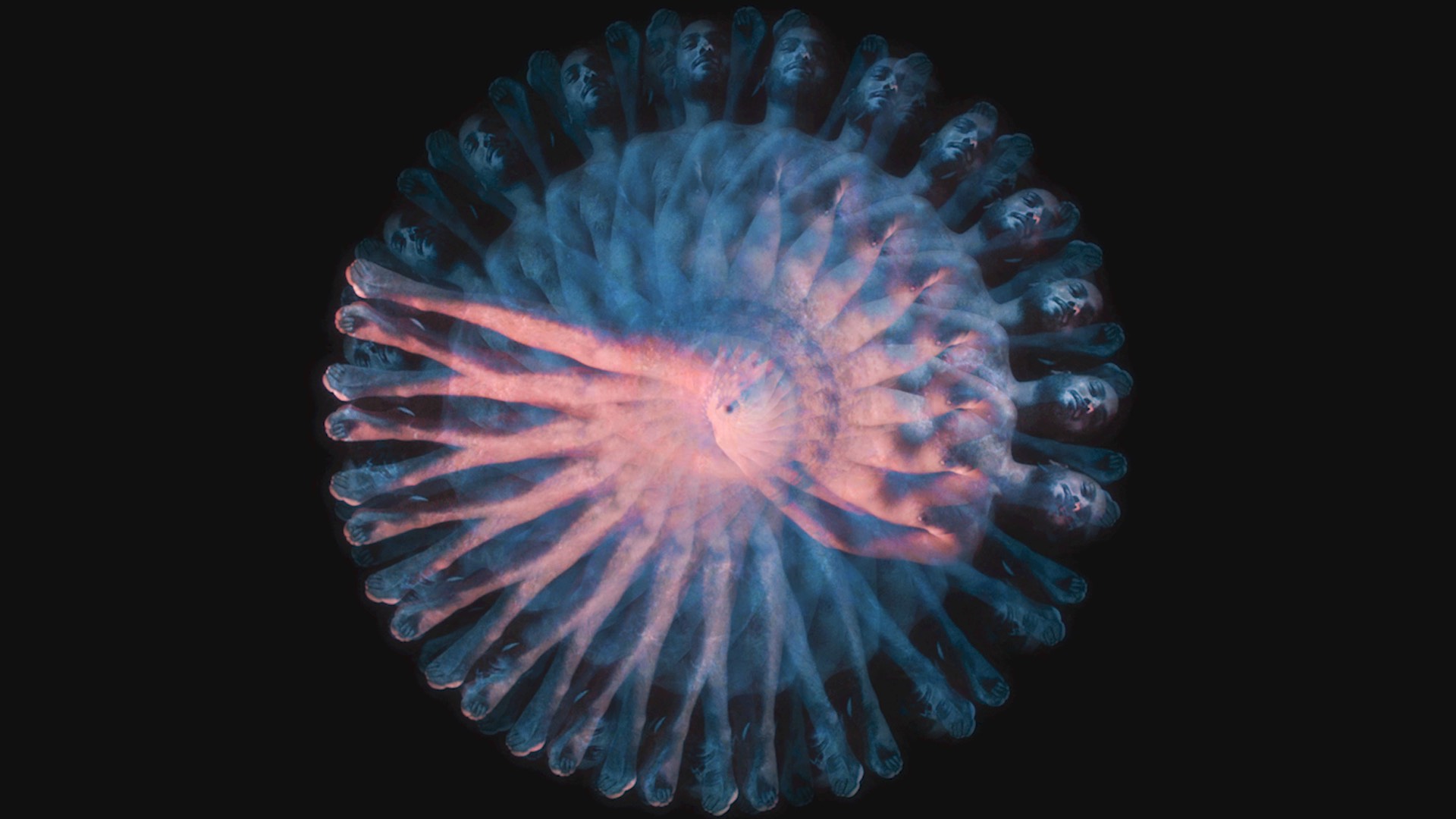

Il ne manque pas de films, documentaires ou de fictions, qui témoignent de la tragédie du SIDA, les mécanismes sanitaires et sociaux de cette maladie, les luttes individuelles et collectives engendrées. Mais peu arrivent à transmettre la révolution intérieure que ce virus produit dans la vie des individus touchés par cette maladie, mais également par d’autres maladies sexuellement transmissibles qui elles ne sont jamais évoquées. L’expérience du∙de la spectateur∙trice d’Embodied Chrorus est très intense, parfois inconfortable, mais extrêmement prenante. Le tour de force du film est de faire également corps avec son public, ce qui produit un moment artistique traversant l’écran fascinant.

Danielle Davie et Mohamad Sabbah, coréalisteur∙trice, nous entraînent dans le sillage expressionniste et sensoriel de leur expédition vitale qui débute par une rupture existentielle une fois le diagnostique posé, se poursuit par des va-et-vient émotionnels avant de configurer une vie greffée à ce corps étranger.

@ METROPOLISCINEMA

Les deux cinéastes combinent leur propre expérience avec des témoignages d’homosexuel∙les et d’hétérosexuel∙les beyrouthin∙es touché∙es par une MST, avec un dispositif alliant le journal-vidéo intime de Danielle Davie, cinq acteur∙trices qui incarnent la parole enregistrée des témoins anonymes, alors que Mohamad Sabbah engage le récit vers une expérimentation sensorielle de la maladie, transposée sur le canevas visuel et sonore de son corps.

« Ma plus grande peur est… de changer en tant que personne, ma perception de moi-même, et des autres. » dit l’un des témoins. Il se produit une sorte d’aliénation à l’énoncé du diagnostic, avec cette impression, pour les personnes dont la vie se fissure au contact de l’onde de choc provoquée par l’énonciation, à se retrouver à transporter leur maladie, à devenir un corps-véhicule, un corps occupé. Pour certain∙es, le virus est une masse innommable, pour d’autres une verrue ou, pour Mo, il prend la forme d’une larve qui petit à petit sort de sa chrysalide et devient un papillon qui l’envahit tout entier, se nourrissant de la peur, de la culpabilité, de la colère, de la honte, de la perte de contrôle et de repères, avant de digérer ces sentiments et les transformer en voyage douloureux mais réparateur de reconnexion à soi et au monde.

Ce chœur de voix intimes, qui chacune choisit une langue ou un mélange de langues pour exprimer son for intérieur ou s’en distancier pour mieux le comprendre, habituellement silenciées – et pas seulement dans un pays comme le Liban, mais également dans les pays dits occidentaux –, bat dans ce corpus de vécus singuliers qui touche à l’universalisme en ouvrant un dialogue qui va au-delà de ces maladies spécifiques, faisant écho à toutes sortes de stigmates vécus et ressentis.

Rencontre avec Mohamad Sabbah et Yara Abi Nader, une des co-productrices du film.

Vous co-réalisez le film avec Dannielle Davie. Quel sont les défis d’une réalisation à deux têtes et quatre mains?

Mohamad Sabbah : On vient de deux mondes artistiques différents, cela nous a permis de s’inspirer l’un de l’autre et de se compléter. Danielle avait déjà tourné les images de son journal intime avant que nous commencions le projet, cela m’a donné l’inspiration pour concevoir et écrire les autres parties du film. Avec Danielle, nous avons immédiatement su que nous ne voulions pas centrer le film sur nous mais ouvrir un espace collectif de partage d’expériences. Depuis le début du projet jusqu’à la présentation du film, il aura fallu 6 ans lors desquels nous avons collecté les témoignages, choisit ceux que nous allions utiliser, rechercher les acteur∙trices, travailler avec elles et eux, créer les parties plus expérimentales visuelles et sonores, filmer et monter. Au départ, le projet a été pensé comme une installation que nous avons petit à petit transformée en film, avec la conviction que nous pouvions ainsi construire un pont vers un plus large public et également ouvrir une conversation plus large.

Le fait de travailler en collaboration a été enrichissant, cela m’a permis de laisser de côté mon ego d’artiste (rire). Danielle est plus dans la recherche de la compréhension de ce qu’il se passe avec et dans son corps, moi je suis davantage dans l’émotion visuelle, c’est ce mélange qui rend notre travail si organique.

Qu’est-ce que vous apporte cette vision de collectif ?

Un safe space ! Pour les gens rencontrés comme pour moi-même. Nous n’avons pas utilisé tous les témoignages, loin de là, mais pour toutes et tous, cela nous a permis de se rendre compte que nous n’étions pas seul∙es avec ces émotions et sentiments. En les écoutant, je pouvais ressentir tout ce que l’on partageait. C’est cela le chorus du titre, ce collectif incarné !

Dans un contexte où ce sujet est tabou, est-ce que c’était difficile pour les acteurs d’être les figures du film?

Pas vraiment car nous avons très bien expliqué ce qu’ils et elles allaient faire sans donner d’informations sur les histoires qu’ils et elles allaient porter, sinon que ce seraient celles de personnes qui vivent ou on vécu avec des maladies sexuellement transmissibles. Nous leur avons aussi dit qu’il y avait un risque de confusion et d’identification entre eux-elles-mêmes et leurs rôles. Les acteur∙trices étaient tout à fait conscient.es et partant.es pour ce choix narratif.

@ METROPOLISCINEMA

C’est la raison pour laquelle on voit la mise en place du dispositif dans le film ?

Oui, on a voulu clarifier le dispositif dans la mise en scène et rappeler constamment que les personnes à l’écran sont des acteur∙trices. Il n’y a qu’à la fin que celles et ceux qui jouent sortent de cet espace blanc et rentrent dans ces espaces fictionnels que l’on a créés. C’est le seul moment où la démarcation n’est pas évidente, mais ces moments arrivent tard et le public a déjà compris tout le processus.

Il y a cette scène d’ouverture aussi très puissante où l’on voit leurs visages très fermés, très intenses, ou la souffrance se lit comme dans celle d’une femme qui lance un cri silencieux…

Pour nous ces images jouent un rôle important, car dès le début, les acteur∙trices regardent droit dans la caméra: c’est une invitation directe envers le public, pour attirer son attention, mais aussi l’inclure dans le film et lui faire sentir que lui aussi fait partie de ces histoires. Le film est un espace ou chacun∙e peut exister, recevoir ces histoires mais aussi, si on n’a pas la possibilité de raconter sa propre histoire, de la retrouver en écho.

Pouvez-vous nous parler des actrices et des acteurs ?

On a cherché des similarités de genre, d’âge, de langue d’expression, avec les témoins. Quand vous les voyez découvrir les témoignages dans l’atelier de préparation, ce n’est pas joué, c’est vraiment la première fois qu’ils et elles entendent les voix qu’ils et elles vont interpréter. C’est intéressant de voir que petit à petit, en écoutant en boucle pendant cinq jours les témoignages, les acteur∙trices s’identifient avec le ou la témoin incarné∙e. Au début, on voit que les acteur∙trices cherchent à imiter les intonations, le rythme, de celui ou celle joué∙e. Plus le projet avance, plus les acteur∙trices lâchent leurs écouteurs, puis les textes imprimés et comprennent que le but n’est pas de restituer mais de s’emparer des témoignages et de les incarner. Leurs corps se mettent à participer à l’oralisation de ces voix.

Le sujet des maladies sexuellement transmissibles est tabou dans de nombreux endroits du monde, particulièrement dans l’espace dit du « monde arabe ». Est-ce qu’il n’y a qu’au Liban que l’on peut faire un tel film ?

Je ne suis même pas sûr que l’on puisse faire ce genre de films au Liban. Pour pouvoir obtenir le permis de tournage, on a dû cacher des choses dans le scénario que l’on a présenté à la commission de censure. Le film n’a pas été montré au Liban et, si on arrive à le montrer là-bas, cela sera dans le cadre de projections privées. Oui, c’est possible de trouver des acteur∙trices qui ont le courage et l’envie de jouer, mais pour montrer le film, là, c’est extrêmement difficile.

Ce film est présenté comme étant expérimental, je dirais pour ma part que c’est plutôt un film-essai, mais étonnamment, il y a une forme de dramaturgie assez classique, avec des étapes narratives qui vont vers une espèce de happy end. Vous l’avez tout de suite conçu de cette manière?

Nous sommes passé∙es par de nombreuses phases, de nombreux questionnements, surtout sur quelle note finir le film. Ce mélange entre un désir d’expérimentation et un désir de raconter une histoire dans une forme classique vient du fait que c’est un film de collaboration. Il y a un peu de tout le monde dans ce film: de Danielle, de moi, mais aussi des trois productrices. Le film est vraiment fidèle à l’équipe qui a travaillé dessus.

La musique et le design sonore portent la narration, les tensions, les frictions…

On a été très chanceux de travailler avec Lama Sawaya avec laquelle nous avons eu beaucoup de conversations, même avant de travailler sur les images. Nous avons parlé des intentions des images, de leur provenance, de leur conception et dans la première phase, nous avons fait une longue séance d’expérimentation en jouant avec des micros, des sons provenant de nos propres corps. C’était une séance très impulsive, on essayait des choses sans les penser. Puis Lama a récolté tous ces sons en basant sa réflexion sur nos conversations et en a fait un premier jet. Il y a eu ensuite un jeu de ping-pong entre elle et nous pour trouver la bonne balance. Ce qui a été intéressant sur cet aspect est que nous n’avons jamais eu de conversations techniques à ce propos. Pendant ce travail sur le son, j’étais déjà à Cologne (l’artiste et cinéaste poursuit en ce moment un cursus en études de performance à la Kunsthochschule für Medien Köln, n.d.a.) et Lama m’envoyait des questions très personnelles qui n’avaient pas de rapport avec les images.

Avec Joseph Junior Sfeir qui a composé la musique, il a visionné le film, nous avons parlé ensemble du processus créatif que nous avions conçu avec Danielle et de ce nous cherchions, à savoir une sonorité musicale qui ne se situe pas dans une mélodie construite. On a aussi parlé de notre désir que la musique crée des sensations au niveau du corps. Entre Jo et Lama, il y a aussi un dialogue, Jo a laissé de la place à Lama dans sa musique en lui permettant d’y intégrer ses sons. Il y a des scènes dans lesquelles, même pour moi, il est difficile de faire la différence entre ce qui provient de la musique de Jo et de ce qui provient du design sonore de Lama.

Un film avec un tel sujet, qui plus est conçu dans une forme hybride, cela ne doit pas être facile à produire ?!

Yara Abi Nader, dans un grand éclat de rire: Oui, effectivement ! Je connais Mo depuis toujours, j’ai produit ses précédents films, et je connais aussi le travail de Danielle. Je savais qu’il∙elle avaient ce projet en commun et lorsque je les accompagné∙es pour présenter le projet à la plateforme de développement de la Fondation Robert Bosch en Allemagne, c’est là que nous avons rencontré Julia Wagner, ma co-produtrice allemande. Là, on s’est dit que le projet prenait forme et qu’il fallait une co-production libanaise. J’étais très intéressée, mais je n’étais pas sûre d’avoir assez de temps pour le mener à bien. Pour finir, je leur ai dit que j’étais à bord! Vous savez, ce qui est très intéressant avec ce film, c’est que sont titre est révélateur de toutes ces facettes: ce chorus se retrouve dans le film, mais également dans le processus qui sous-tend sa réalisation – c’est en premier lieu bien sûr le film de Danielle et Mo et de leur vision, mais aussi de leurs conversations avec nous les co-productrices.

Pour des raisons financières, mais aussi pour avoir un regard frais et nouveau sur le film, dans une seconde phase, nous avons cherché une autre co-production. Julia a rencontré Hélène Walland qui a été très intéressé par le projet et c’est ainsi que nous avons pu avoir des financements du Luxembourg.

Cette collaboration a été très importante, car nous étions depuis des années dans ce processus de création, nous n’avions plus de distance et ce regard nouveau a permis de redéfinir certains aspects qui pouvaient ne pas être clairs. Cette conversation entre nous tou∙te∙s a duré jusqu’à la salle de montage et la fin du projet. C’était une aventure exceptionnelle.

@ METROPOLISCINEMA

Vous dîtes que vous aviez besoin d’un regard frais sur le projet. Quelles étaient les plus grandes difficultés?

Le projet a débuté plus tôt entre Danielle et Mo, mais avec l’équipe, cela a commencé en 2017. Une des difficultés a été de soulever des fonds: quand vous regardez le film à présent, sur l’écran, oui, il a du sens, mais pour le mettre par écrit, c’était très difficile. Une fois qu’on avait la chance de passer l’étape du dossier et pouvoir expliquer le film à l’oral, c’était plus facile. Comment décrivez-vous les différentes strates du récit avec les acteur∙trices par exemple?

Mais il y a aussi les manifestations de la société civile à Beyrouth en 2019 qui ont impacté le projet, la crise financière, la pandémie et, au milieu de tout cela, nous avons eu l’explosion du port de Beyrouth. Une partie de l’argent que nous avions réussi à lever a été perdu dans la crise financière et bancaire du Liban : une partie a perdu de sa valeur, une autre est encore à la banque, mais nous n’y avons pas accès.

Et qu’est-ce qui vous a personnellement attiré dans ce projet?

J’aime les projets qui comportent une part de défi, qui proposent une perspective à un sujet, qui parle aux gens, mais parle aussi au nom des gens. Ce film expose un sujet qui est habituellement occulté, quand on en parle, c’est plutôt sur le ton du murmure. Et ici, on l’amène sur grand écran ! Cela peut certes parfois créer un inconfort comme vous le soulignez, mais il y a ici une manière unique d’aborder le sujet et de le transmettre de manière poétique.

De Mohamad Sabbah & Danielle Davie; avec Danielle Davie, Mohamad Moe Sabbah, Caroline Hatem, Basma Baydoun, Cyril Kokozaki, Hashem Adnan, Firas Hallak; Liban, Allemagne, Luxembourg; 72 minutes.

Malik Berkati

j:mag Tous droits réservés