Jüdisches Filmfestival JFBB 2025 – Filme über den 7. Oktober als grosse Gewinner

Der Gewinner des Spielfilmpreises wurde der israelische Spielfilm Of Dogs and Men von Dani Rosenberg. Nach seinen Festivalerfolgen The Vanishing Soldier und The Death of Cinema and My Father Too ging er kurz nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober 2023 in den zerstörten Kibbuz Nir Oz, kurz vor der Grenze zum Gaza-Streifen, und drehte mitten im Krieg einen Spielfilm mit extrem ruhigen Bildern, der anmutet wie ein Dokumentarfilm. Dar, eine 16-jährige Ex-Bewohnerin des Kibbuz, kehrt dorthin zurück, um ihren verschwundenen Hund wiederzufinden. Sie muss an Soldaten vorbei, trifft ehemalige Nachbarn und schliesslich eine Frau, die Tiere aus den Sperrzonen rettet. Das ist berührend anzusehen und gleichzeitig ein Dokument über die Ereignisse und die Folgen.

Foto mit freundlicher Genehmigung Laila Films

Eröffnet wurde das Festival mit der schrägen Komödie Bad Shabbos des amerikanischen Regisseurs Daniel Robbins. Bekannt geworden mit seinem Horrorfilm Pledge (Einladung zum Sterben) präsentiert er hier eine Komödie, die den Konflikt zwischen religiösem und alltäglichem Leben einer jüdischen Familie und einer christlichen Familie, bei der die Tochter wegen der bevorstehenden Hochzeit zum Judentum konvertieren will, vereint mit einem Todesfall. Als ob das erste Treffen der beiden Familien in der Upper-Eastside in New York nicht schon genug Aufregung bieten würde, stirbt der Freund der Schwester im Badezimmer, nachdem der kleine Bruder ihm eine Überdosis Abführmittel in das Getränk gemixt hat. Wohin nun mit der Leiche, ohne dass jemand verhaftet wird oder die Shabbos-Regeln gebrochen werden. Das erinnert an Filme wie Hitchcocks Immer Ärger mit Harry, aber auch an Geschichten von Woody Allen oder Mike Nichols. Der Film ist überaus unterhaltsam und würde einen deutschen Verleih verdienen. Beim Tribeca-Filmfestival gewann er den Publikumspreis.

Guns & Moses ist ein weiterer Unterhaltungshit. Regisseur Salvador Litvak erzählt in einer Mischung aus Krimi, Drama und Western von Rabbi Mo Zaltzman (Mark Feuerstein) in der Wüstenstadt High Desert. Als ein Unternehmer und Freund des Bürgermeisters 2 Millionen Dollar für eine neue Synagoge spendet, wird er auf der Verkündungsparty erschossen. Ein Schuldiger ist schnell gefunden: ein rechtsradikaler Jugendlicher. Grund: Antisemitismus. Doch der Rabbi glaubt das nicht und will den wahren Täter finden. Dabei kommt er auf die Spur merkwürdiger Geschäfte der Partner des Toten. Das ist wie ein Pater Braun-Krimi, nur mit einem Rabbi, sehr viel mehr Action und Geballer. Zudem folgt er den Regeln des klassischen Western. Die Starriege, die hier spielt (Dermot Mulroney, Neal Mc Donagh, Christopher Lloyd…)ist für einen amerikanischen Independant-Film beachtlich.

Midas Man von Joe Stephenson zeigt Leben und Karriere von Brian Epstein, dem berühmten Manager der Beatles, den es ohne ihn wohl nicht gegeben hätte. Im englischen Liverpool der Swinging Sixties hat es der junge Brian gleich doppelt schwer. Seit der Schule als Jude gemobbt und heimlich homosexuell. Als er im Möbelgeschäft seines Vaters einen Plattenladen aufmacht und Erfolg damit hat, beginnt seine Erfolgsgeschichte. Als er zum ersten Mal die Beatles sieht, ist er überzeugt, dass sie erfolgreicher als Elvis werden können und wird ihr Manager. Der Film zeigt den Aufstieg der Beatles ebenso wie das Privatleben Epsteins, der Zeit seines Lebens mit Komplexen zu kämpfen hatte und immer in der Angst lebte, als Schwuler verhaftet zu werden. Auch der Druck des ständigen Kampfes um Auftritte war da nicht sehr hilfreich und führte zu Tablettensucht, an der er mit 32 Jahren starb. Ein gleichsam unterhaltender und erhellender Film.

Auch Pink Lady von Nir Bergman handelt von verheimlichter Homosexualität. Bati und Laser sind ein Ehepaar in der ultraorthodoxen Gemeinschaft Jerusalems mit drei Kindern. Doch dann tauchen Fotos auf, auf denen Laser einen anderen Mann küsst. Erpresser wollen Geld, das er ihnen schuldet, zurückhaben. Anfangs von ihm als photoshoppt dargestellt, muss er Bati schliesslich gestehen, dass er Männer liebt. Das erklärt auch, warum er sie kaum noch anrührt. Trotzdem will sie bei ihm bleiben, weil sie ihn wirklich liebt. Ein Rabbi will ihn „umerziehen“, wie es unter orthodoxer Sitte ist. Als sie ein Heft zu seiner Umerziehung mit pornografischen Bildern der Pink Lady findet, entdeckt sie ihre sexuellen Wünsche und kauft sich eine rosa Perrücke. Der Film zeigt wahre Liebe, aber auch, wie übel und reaktionär Ultraorthodoxe gegen Schwule vorgehen. So wird er immer wieder verprügelt und geächtet.

The Future Awaits (La vie devant moi) des Franzosen Nils Tavernier erzählt von der 13-jährigen Tauba (Violette Guillon) und ihrer jüdischen Familie während der Nazi-Zeit 1942 in Paris. Sie werden von einem guten Ehepaar (Sandrine Bonnaire, Laurent Bateau) für einige Tage versteckt. Doch daraus werden 765 Tage auf einem kleinen Dachboden. Aber sie haben Glück, dass das Versteckerehepaar sogar ihren Sohn verrät, der Judenhasser ist und vom Militär geflohen. Doch der lange Zeitraum macht die Eltern immer verzweifelter. Doch Tauba kann selbst kleinen, alltäglichen Dingen gutes abgewinnen und verliert die Hoffnung nie. Der Film ist mit den Augen des Mädchens gesehen und basiert auf Tatsachen. Dies lässt den Vergleich mit Anne Frank zu. Nur im Gegensatz zu Anne, die im KZ starb, gab es hier ein glückliches Ende.

© Vincent Tessier – Bonne Pioche Cinéma, Apollo Films Distribution, Federation Pictures

The Property von Dana Modan begleitet Mika und ihre Grossmutter auf der Reise nach Polen. Offiziell ist das Ziel, beschlagnahmten Familienbesitz zurückzufordern. Doch in Warschau will Oma Regina plötzlich nicht mehr und Enkelin Mika beschliesst, den Familienanwalt zu finden. Doch der ist bereits tot. Und ständig muss sie einen entfernten Verwandten abschütteln, der sie ständig nervt. Als sie auf den Tourguide Tomasz trifft, der eigentlich Comiczeichner ist, verguckt sie sich in ihn. Aber er will auch ein Comic aus ihrer Geschichte machen. Und Regina selbst hat eigentlich einen anderen Grund: sie will ihren damaligen Freund und Vater des Vaters von Mika treffen. Eine schöne Dramödie, die zeigt, wie man aus sich ständig ändernden Geschehnissen das Beste machen kann. Der Film ist die Verfilmung der Grafik-Novell der Schwester der Regisseurin.

Gewinner des Dokumentarfilmpreises ist Holding Liat von Brandon Kramer. Der Regisseur begann nach der Entführung von Liat und ihrem Mann durch die Hamas im Kibbuz Nir Oz am 7.Oktober 2023, die Familie mit der Kamera zu begleiten. Die Eltern Yehuda und Chaya sind Amerikaner und werden vom damaligen Präsidenten Joe Biden mit einer Delegation nach Washington eingeladen. Während die Mutter den Palästinensern Vorwürfe macht und nicht mit will, fährt er mit Liats Sohn nach Amerika. Er will auf die amerikanische Regierung einwirken, mehr für die Freilassung zu tun. Aber er ist auch für keine Verallgemeinerung und trennt die Hamas von den normalen Palästinensern. Als der Mann von Liat bereits tot ist, wird wenigstens Liat zurückkehren. Ein Film der zeigt, wie unterschiedliche Meinungen und Verhaltensweisen innerhalb einer Familie sein können.

Immer noch Geisel ist David Cunio. In A letter to David, der genau wie Holding Liat bereits bei der Berlinale gezeigt wurde, geht Regisseur Tom Shoval dem Schicksal von ihm nach. David war wie sein Bruder Hauptdarsteller in Shovals Spielfilm Youth, der auch von einer Entführung handelte. Fast alle Familienmitglieder, genau wie langjährige Freunde, wurden beim Überfall auf den Kibbuz Nir Oz ermordet, der jüngere Bruder von David ebenfalls entführt. Der Film zeigt die Lebensgeschichte, folgt dem Bruder Eitan an die Schauplätze des Terrorakts, und wird ergänzt mit Ausschnitten aus Youth und vielen Privataufnahmen. Das alles ergibt ein sehr berührendes Porträt, das noch lange nach dem Zusehen im Gedächtnis bleibt.

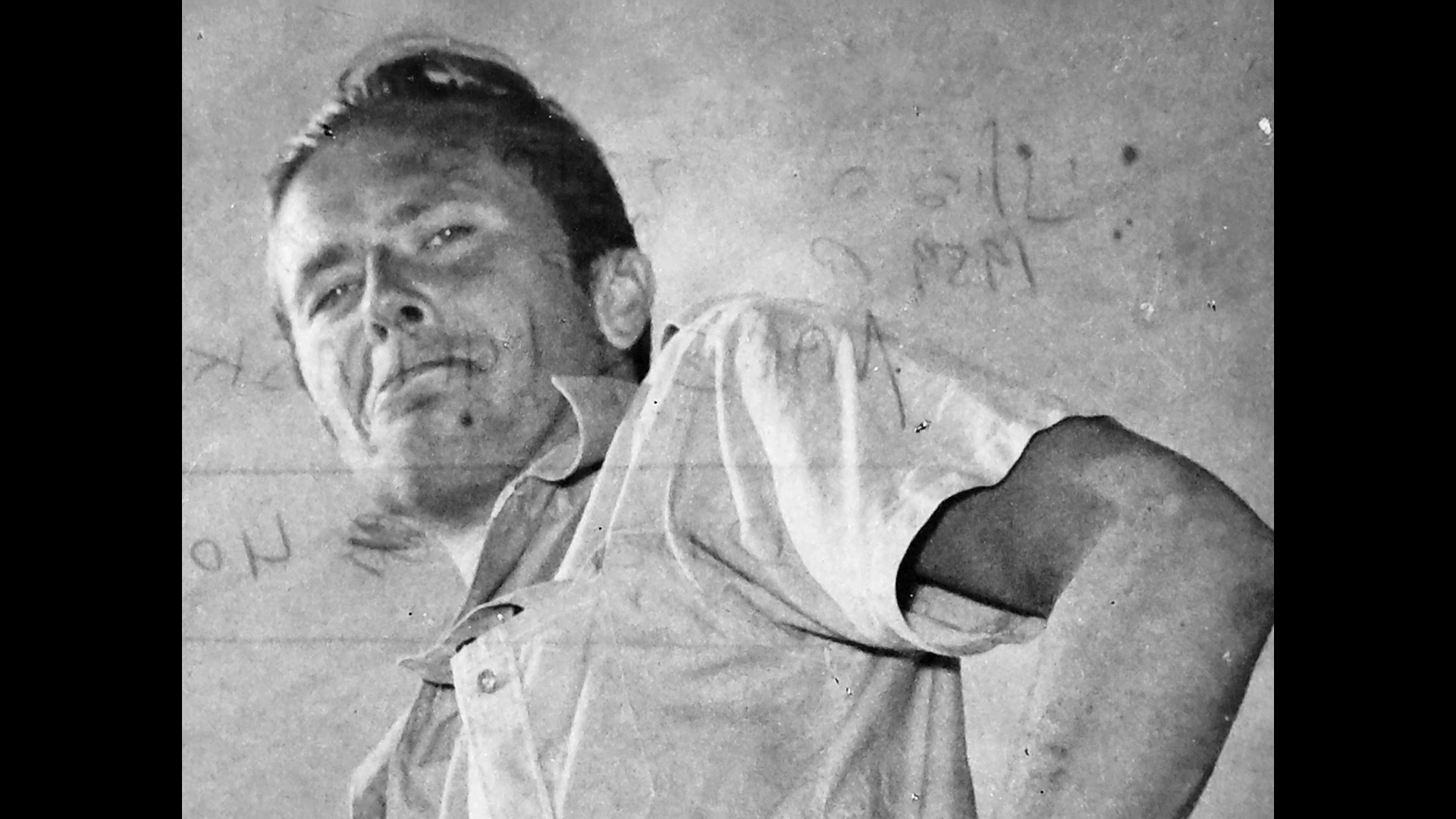

8th Day of Khamsin von Zvika Gregory Portnoy erzählt von Marek Hlasko. Der wurde bekannt als der polnische Boris Pasternak. Als er Polen wegen Kritik am Sozialismus verlassen musste, zog er durch diverse Länder, bevor er 1959 nach Israel ging. Dort wurde er auch wieder zum Bestsellerautor, der genau wie in Polen vor allem die Schattenseite des Lebens in Israel beschrieb. Seine Lieblingsfiguren waren Kriminelle, Trinker und Prostituierte. Sein bekanntestes Buch war Der achte Tag der Woche. Was alle in Israel im täglichen Leben schaffte, war der Wüstenwind Khamsin. Als er an einem deutschen Fernsehfilm, der in Israel gedreht wurde, mitwirkte, lernte er den deutschen Filmstar Sonja Ziemann kennen und heiratete sie. Da er in Israel ohnehin nicht mehr sehr gut gelitten wurde, ging er mit ihr nach Berlin. Der Regisseur zeigt seine Jahre in Israel in Form einer Collage aus Texten von ihm, Dokumentaraufnahmen, Zeitungsartikeln und Fotos. Oft verwischt hier das Dokumentarische ins Fiktionale.

Foto mit freundlicher Genehmigung Plesnar & Krauss Films

Pour Ton mariage (Wedding Blues) – Einen Film über sich selbst macht der französische Regisseur Oury Milshtein, der vor allem als Mitarbeiter von Agnes Varda bekannt wurde. Als sein Psychotherapeut stirbt, will er sein Leben ordnen. Mit seinen Ex-Frauen und Kindern trifft er sich zum Familiendinner und schaut Filme aus seinem Leben mit ihnen. Unter anderem die Hochzeit mit seiner ersten Frau, die sein damaliger Schwiegervater zu eigenen Show machte oder seinen ersten Dokumentarfilm über einen Künstler, der seine Werke vor Vollendung zerstörte. Und beim nächsten Dinner zeigt er den Film vom Vorigen. Herausstechend und wirklich ergreifend ist der Film seiner jugendlichen Tochter Leah, die einen eigenen Film im Krankenhaus machte, bevor sie gestorben ist. Ein Film, der neben einem Porträt von sich selbst die Frage aufwirft, was bleibt und was vergeht.

In 1948: Remember, Remember Not hat die israelische Regisseurin Neta Shoshani ein Puzzle zusammengestellt, das als zweiteiliger Film die israelische Unabhängigkeit, das Schaffen des israelischen Staates im damaligen palästinensischen Mandatsgebiet der Engländer und der palästinensischen Nakba zeigt. Briefe von Israelis und von Palästinensern werden mit Archivmaterial kombiniert und Szenen aus der Gegenwart werden dem gegenüber gestellt. Dadurch werden beide Sichtweisen gezeigt und es bietet sich Gelegenheit zu hinterfragen, was Folklore und was Tatsache ist. Und der Film überlegt, warum Verschlussakten nach so langer Zeit immer noch nicht öffentlich zugänglich gemacht sind. Ein Archivar meint, weil auch heute noch dem Ansehen Israels geschadet würde. Ein hochinteressanter Geschichtsfilm.

Harald Ringel

© j:mag Tous droits réservés