Kino Arsenal Berlin 3-6 mai 2018: The Past In The Present – Neue Filme aus Algerien

L’Algérie.

Pays méditerranéen par excellence, carrefour de tous les brassages, de tous les commerces, de toutes les luttes, de tous les fantasmes, de toutes les contradictions. Pays de toute beauté. Depuis que ce pays est devenu un État-nation, pays idéal-typique de la lutte de libération, du non-alignement suivant tout de même quelques lignes, de l’économie de rente pétrolière, de l’arabisation idéologique aboutissant à l’importation d’un dogmatisme religieux étranger, laboratoire de l’intégrisme islamiste débouchant sur le terrorisme, une société de résilience se tenant à bonne distance de tout ce qui ressemble à des lendemains qui chantent le printemps ou sentent le jasmin.

Et la culture ? Emblématique également, avec de grands musicien-ne-s, de fines plumes, une tradition de théâtre et cinéma, tout ceci disparu dans la grande régression collective du consumérisme à la moyen-orientale censé soulager les tensions et acheter la paix civile.

Dans cette belle série de films que propose Arsenal – l’Institut allemand du film et de l’art de la vidéo – se reflètent les affres qui tourmentent cette société multi-traumatisée, les fissures – se ce ne sont des gouffres – qui la travaillent et la réflexion lucide mais défaitiste articulée par les Algériens eux-mêmes, quelle que soit leur appartenance de classe ou de génération. Le choix des formes cinématographiques, allant du film de fiction au documentaire en passant par l’essai cinématographique, fait honneur à l’hétérogénéité culturelle d’un pays souvent réduit au canevas de son passé glorieux autodafé, et que Birgit Kohler, la curatrice de cette série, traite avec perspicacité dans sa complexité et sa richesse.

Comme un peu partout, la culture n’est pas que la culture. C’est aussi un des bras de la politique. N’est-ce pas par le verbe que débutent toutes les guerres, tous les génocides ? Et s’il reste difficile de tourner des films en Algérie, ce n’est pas impossible, les autorités sachant depuis toujours manier le sas de sécurité d’expression, surtout lorsqu’elle emprunte la langue de l’ex-colonisateur, pour preuve il suffit de lire la presse algérienne en langue arabe et française pour se rendre compte du jeu de marges accordées, en revanche les voir, comme un peu partout en Afrique – mais ne soyons pas dupe, le phénomène, si ce n’est identique, disons parallèle existe sur les autres continents avec la disparition des salles indépendantes en faveur de l’industrie du multiplexe et du cinéma qui va avec – est mission très difficile puisque les salles ont quasiment disparu du continent même si dans quelques régions des initiatives pour recréer des lieux de rencontre entre les films et le public sont lancées. Lire à cet égard l’entretien que nous avions eu en 2012 avec Boualem Sansal, année où il avait fait partie du jury international de la Berlinale et, plus récemment, des deux articles et entrevue (ici et là) avec Berni Goldblat concernant le projet Ciné Guimbi au Burkina Faso. Une belle occasion donc qu’offre Arsenal de se plonger dans un cinéma contemporain algérien que Birgit Kohler tient particulièrement à présenter à un public allemand qui, selon elle, ne connaît pas ou peu ce cinéma ainsi que les questions qui travaillent la société algérienne. Birgit Kohler n’a pas tort sur la méconnaissance allemande du sujet, mais il n’est pas exagéré de l’étendre à l’ensemble de l’espace occidental, la France incluse, même si sa méconnaissance est plutôt du ressort de l’aliénation, fruit d’une longue et douloureuse histoire avec ce pays teintée de beaucoup de fantasmes, incompréhensions et ressentiments qui, pour être honnêtes, sont réciproques. Le seul bémol à mettre dans la description d’Arsenal de cette programmation The Past And The Present – Neue Filme aus Algerien, que ce soit dans le texte accompagnant le programme ou dans la présentation qui en a été faite à la presse, c’est la référence à la décennie noire des années nonante qui a plongé l’Algérie dans la terreur et l’horreur : tout d’abord sur le nombre de victimes – quand on sait que les historiens et autres parties prenantes d’ici ou là-bas n’arrivent toujours pas à donner un chiffre plus ou moins concordant sur le nombre de victimes de la Guerre d’indépendance algérienne (1954-1962), il convient d’être prudent sur les chiffres avancés pour la décennie noire, les intérêts des uns et des autres exprimés sur les dépouilles des Algériens étant tout aussi idéologiques aujourd’hui que jadis. Et puis, dans l’introduction faite à la presse par la curatrice, ce terme, guerre civile, qui s’échappe manifestement malgré elle, à la suite de quelques mots sur la décennie noire. Comment lui en vouloir, puisque ce terme a été usé et abusé depuis 30 ans par toutes sortes de médias, journalistes, « intellectuels » principalement français, ceux qui font œuvre de référence pour le reste de l’occident en ce qui concerne l’ex-colonie et par là-même repris dans toutes les langues et grilles de lecture simplifiée du contexte algérien. Que l’on accorde à l’Algérie, malheureusement précurseuse en la matière, le même champ sémantique que l’on accorde de nos jours au reste du monde et à sa guerre contre le terrorisme…

Sept films pour un tour d’horizon sociétal et esthétique

Ce qui frappe d’emblée dans ce renouveau cinématographique algérien, c’est la présence omniprésente des traumatismes qui burinent la société algérienne ainsi que de l’histoire qui l’enchaîne avec une constance transgénérationnelle à ses démons. Prenons trois exemples à l’esthétique et intention artistique totalement différente qui se rejoignent pourtant dans l’état des lieux et l’inventaire des enjeux d’une société rongée en profondeur par une blessure narcissique qui ne cesse de s’infecter depuis l’indépendance du pays, la hogra, ce qui se traduit par le mépris, mais englobe tout un univers d’humiliations au quotidien par un système auto-reproductif qui conditionnent le fonctionnement collectif et les comportements individuels. C’est pourquoi, la chose qui revient le plus souvent dans tous les films, quelle que soit leur genre, ce sont les termes respect et dignité et la soif inextinguible qu’ils engendrent chez les Algérien-ne-s. Le sentiment qui étreint au regard de cette série est une sorte de tristesse à voir toute cette énergie, ce potentiel humain gâché sur l’autel de l’autocratisme.

En attendant les hirondelles

Le film de Karim Moussaoui, présenté au Festival de Cannes 2017 dans Un certain regard, a reçu dernièrement le Prix de la critique au FIFOG 2018 à Genève et fera l’ouverture de cette programmation le 3 mai en présence du réalisateur.

Un film-valse à trois temps qui s’articule autour des voitures des protagonistes qui font circuler l’histoire avec fluidité dans le paysage mental et physique d’une Algérie à la société déprimée mais qui continue tant bien que mal à essayer d’avancer. Enfin quand on dit société, c’est tout de même ici celle d’une classe allant d’aisée à moyenne.

Dans un premier temps, on suit un homme d’âge mûr, Mourad, entrepreneur, marié avec une femme plus jeune que lui et provenant de l’émigration française, entretenant un bon rapport avec sa première femme professeure et avec son fils un rapport typique de cette bourgeoisie algéroise : qu’importe ce que tu fais ou feras, l’important est de finir des études de prestiges, possiblement celles de médecine. Il fait partie du système et pourtant, lorsqu’il sera témoin de l’agression – dans cet espace sans âme que sont les nouveaux quartiers en construction du grand Alger – d’un jeune homme, il le laissera à son sort de peur de s’attirer des ennuis en alertant les secours. Son chauffeur Djalil prend trois jours de congés pour emmener son voisin dans la région de Biskra, à l’orée du désert, où il va marier sa fille, Aïcha, qui visiblement connaît le jeune homme qui les conduit. L’épisode entre Aïcha et Djalil, le plus ouvert, rafraîchissant et porteur de lumière s’achève sur un demi-tour de la caméra sur la route qui nous fait suivre un médecin, chef de service neurologique qui se retrouve tout à coup accusé par une femme d’avoir participé à des viols collectifs par des terroristes lors de la décennie noire. Cette partie est narrativement un peu abscons (l’âge de l’enfant né de ces sévices sexuels semble d’ailleurs être un peu approximatif dans sa plausibilité) mais dévoile le réel mal dont souffre cette société : celle de la résilience à marche forcée et des effroyables injustices non réparées, même pas par la reconnaissance du statut de victime et l’écoute de sa parole.

© Les Films Pelleas

Le tableau général qui ressort de ces trois entrelacements de destins dépeint assez bien les signaux faibles d’une société désillusionnée quelles que soient ses couches qui la composent, et cette maladie collective transgénérationnelle du passé qui aliène le présent. L’envie d’avancer, le désir de s’émanciper est palpable mais il se heurte à différentes barrières mentales qui fixent l’humain dans une praticité dont la dimension frustrante peine à prendre le dessus sur le côté anesthésiant d’une tradition routinière

Si, selon le dicton, une hirondelle ne fait pas le printemps, ce ne sont pas des métaphores comme celle du soi-disant printemps arabe ou arabo-berbère qui font les évolutions, mais la volonté des gens. Ce film a le mérite de le rappeler en même temps qu’il montre ce merveilleux paysage d’Algérie, de sa capitale aux portes du désert en passant par le Constantinois.

ATLAL

Longue intro, pénible pour les sens, avec des images vidéo VHS à l’arrache et le bruit du vent. Le décor intérieur, mental, est posé alors la photographie se transforme en une esthétique léchée de l’image qui sert d’écrin poétique à la dévastation.

Car Ouled Allal se situe dans la magnifique région de la Mitidja, riche plaine agricole qui se situe entre la mer et le désert et, pour son malheur, infestée de terroristes dans les années 90 qui y ont perpétré d’effroyables massacres. Ce village en avait fait les frais, les images du début en montrent les mutilations matérielles, et ses habitants l’avaient fui. La caméra de Djamel Kerkar se pose donc entre les ruines et regarde, mais surtout écoute, les hommes – à prendre au sens littéral du terme puisqu’il n’y a pas de femmes dans ce documentaire, si ce n’est une petite fille et la voix d’une vieille femme – essayer de (re)trouver une place dans leurs vies désolées.

Image courtoisie Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V.

Le traumatisme est là, dans le paysage, les arbres brûlés, les maisons détruites, dans toutes les bouches et les regards, mais la pudeur aussi, celle qui fait que l’on nomme la terreur subie, « la catastrophe » et que l’on explique pourquoi on a dû replanter les champs de pommiers et de pêchers un temps abandonnés, le temps de la fuite du village pris par les terroristes : « Quand on est revenus, on a trouvé les pommes et les pêches en état de choc. » Il a donc fallu les brûler et les remplacer, ce qui n’est évidemment pas possible pour les êtres humains en état de choc individuel et collectif et auxquels il ne reste que deux possibilités : reconstruire leurs maisons et essayer de continuer à vivre sur cette douleur ravalée comme le vieux qui a connu la guerre d’indépendance et a essayer défendre son village contre les terroristes avec comme plomb au fusil la fierté d’être Algérien, ou faire des plans de fuite aléatoires en regardant dans le ciel passer les avions comme le jeune Abdou qui le soir venu rappe son désespoir devant un feu avec Lakhdar qui pleure l’éloignement de ses enfants sur une chanson du chanteur de raï assassiné en 1994, Cheb Hasni.

« Toi tu as été conçu avec des étoiles dans le ciel, moi dans le bruit des AK-47 ! » lance Abdou avec une acuité et une lucidité désarmante à la caméra. C’est criant de vérités, c’est magnifique de poésie, c’est tragique. On a envie de lui répondre : reste-là, essaie de bâtir quelque chose ici plutôt que de jouer ta vie sur un chemin jonché de malheurs. Mais il faut l’entendre pour comprendre pourquoi, malgré tout, partir c’est son, c’est leur, seul projet : « Je préfère être miséreux là-bas qu’ici. Et si là-bas il n’y a pas la misère qui m’attend, pourquoi rester ici ? Devant eux (les autorités auxquelles il se présentera, N.D.A.) je jouerai à l’idiot, de toute façon je suis d’ici (d’Algérie, N.D.A.), je suis donc pour eux un idiot. De toute façon je partirai, même si c’est en Somalie : là-bas ils meurent de faim mais pas d’humiliation ! »

Loubia hamra (Haricots rouges)

Étrange objet cinématographique qui débute avec des enfants qui jouent à la plage et finit par ressembler à une tragédie grecque portée par son coryphée.

L’histoire de Narimane Mari (par ailleurs productrice déléguée de deux films présentés dans le programme d’Arsenal – Atla et Fi rassi rond-point [Dans ma tête un rond-point]) est une sorte de reenactment enfantin de la guerre d’Algérie. Ce qui est remarquable dans cette œuvre, c’est le fait de transgresser deux constantes lorsqu’il s’agit de cette guerre : la solennité qui accompagne son évocation et l’exaspération que cette référence provoque parmi la jeunesse, l’âge médian en Algérie est de 27,7 ans (2016) -par comparaison celui de l’Allemagne est de 46,30 (2015) celui de la Suisse 42,30 – qui ne supporte plus son usage de légitimation par le pouvoir et son hold-up interminable sur les institutions politiques, économiques et militaires du pays. En effet, c’est dans la joie et la légèreté que les enfants rejouent le drame de cette guerre, celui de la colonisation et des rapports de statuts et de classes non seulement entre colons et colonisés mais également entre les colons eux-mêmes. Le tour de force ici est de remettre l’histoire entre les mains des enfants, ce qui permet de se réapproprier cette histoire trop grande pour une génération qui ne sait pas s’y mesurer et en faire écho au présent.

Un bel exemple est celui d’une des deux filles du groupe d’enfants qui veut participer activement à l’expédition de la bande pour voler de la nourriture aux soldats français alors que les garçons veulent les cantonner à celui d’arrière-garde : « Vous n’êtes pas seuls dans cette guerre, nous n’avons pas été faites pour laver la vaisselle. » Dans cette simple phrase, deux réalités se réaffirment en miroir, celle du passé qui, dans le discours officiel, mis à part quelques figures emblématiques, laisse dans l’ombre le rôle des femmes dans la guerre d’indépendance, et celle du présent et ce désir d’émancipation et d’égalité de droit.

Image courtoisie Arsenal – Institut für Film und Videokunst e.V.

Ce film est d’une telle richesse allégorique qu’il est difficile de pointer tous les éléments qu’il porte en sous-texte, mais citons cette autre réalité historique. La réalisatrice met en scène les soldats français à travers deux figures-types : le chef que l’on associe bien volontiers à la figure honnie du para et l’appelé qui ne sait pas pourquoi il est là et n’a aucune connexion ni avec cette guerre ni avec la colonisation. Cet appelé est enlevé par les enfants qui finissent par fraterniser avec lui sur le merveilleux poème d’Antonin Artaud – Petit poème des poissons de la mer, et la question intemporelle et universelle qu’il pose : « Vaut-il mieux être que d’obéir ? »

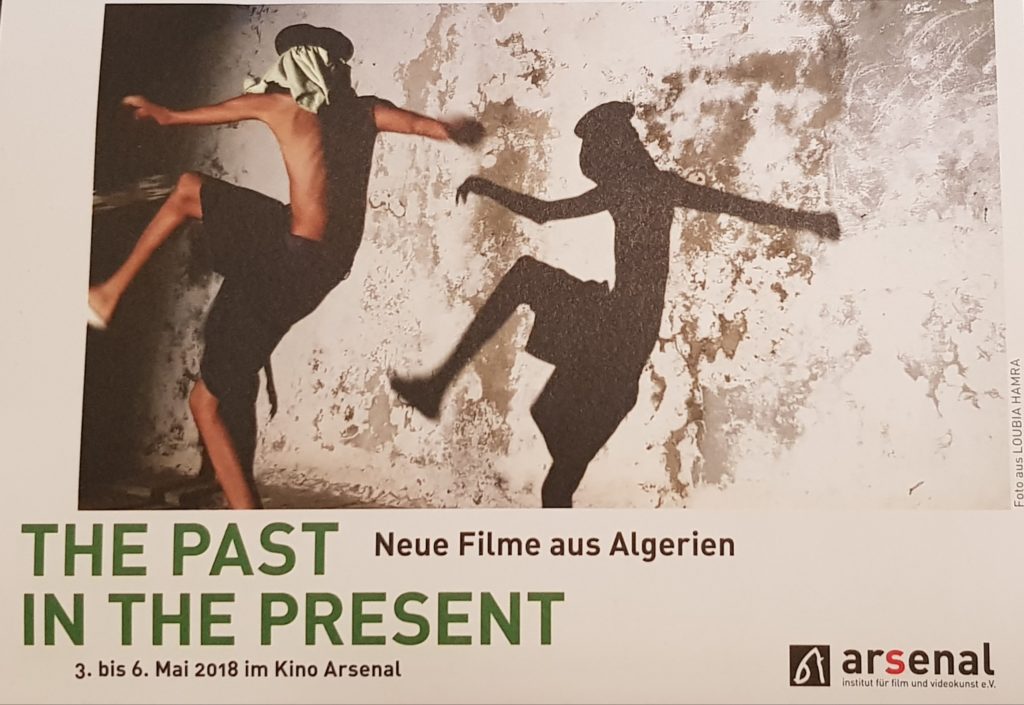

La facture esthétique du film est remarquable, servie par une bande originale signée du groupe électro Zombie Zombie qui fait partie intégrante du dispositif narratif en parfaite adéquation avec l’action. Les tableaux de théâtre chinois où les enfants dansent avec les ombres sur des rythmes qui rappellent les danses africaines ou guerrières indiennes ou ceux où ils jouent une sorte de commedia dell’arte avec des masques contrastent stylistiquement avec les scènes de jeux des enfants où la caméra se glisse au plus près des corps et des visages et entraîne le spectateur dans leur farandole.

En exergue des considérations thématiques et artistiques des films présentés dans le programme, on regrettera – cette remarque ne s’adresse pas qu’à ce programme mais également à la majorité des films présentés à l’international en version originale sous-titrée – que certaines chansons ne soient pas ou que partiellement sous-titrées. Il est difficile de comprendre, si ce n’est à cause d’impératifs économiques, pourquoi le travail de sous-titrage néglige régulièrement les parties chantées, comme si les chants – qui plus est ceux interprétés par les protagonistes eux-mêmes – ne faisaient pas partie de la structure narrative d’une œuvre cinématographique…

Du 3 au 6 mai 2018 en présence de Karim Moussaoui (En attendant les hirondelles, 2017), Djamel Kerkar (ATLAL, 2016) et Narimane Mari (Loubia Hamra, 2013).

De plus, le 6 mai, une discussion en anglais avec les 3 cinéastes sera organisée avec pour sujet : La culture cinématographique indépendante dans l’Algérie d’aujourd’hui. (Entrée libre).

Programme complet

Tous les films sont projetés en version originale sous-titrés en anglais.

Malik Berkati

© j:mag Tous droits réservés

Ping : Petite sélection de films présentés à la 13e édition du Festival des cinémas d’Afrique à Lausanne du 23 au 26 août 2018 – J:MAG

Ping : Les Bienheureux (2017) de Sofia Djama : un éclairage très juste sur l’actualité algérienne (2019) – J:MAG