Berlinale 2018 – Panorama : Entretien avec Nicolas Wagnières pour son documentaire Hotel Jugoslavija

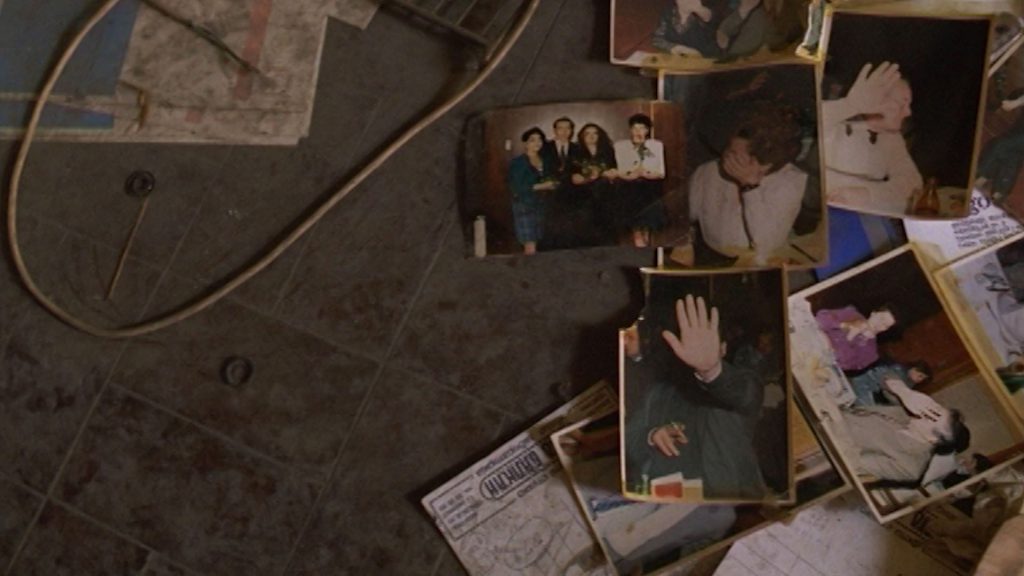

Quel endroit plus emblématique qu’un hôtel mythique, ayant servi de vitrine et symbole à un État qui n’existe plus, pour revisiter les scories de l’histoire qui ont amené une région à feu et à sang et qui actuellement ne cesse de chercher sa voie. Cet endroit, le vidéographe lausannois Nicolas Wagnières l’a trouvé à Novi Belgrade dans l’espace de l’Hotel Jogoslavija, à la fois témoin et acteur des moments qui ont marqué l’ex-Yougoslavie, de Tito à Milosevic, du socialisme de marché au nationalisme d’après Chute du mur de Berlin et de la désintégration du pays. Nicolas Wagnières, dont la mère est d’origine yougoslave, déambule dans ses souvenirs de vacances de jeunesse et dans les couloirs de cet hôtel à l’abandon pour déboucher de manière très habile sur le paysage collectif dans lequel se situe l’ex-Yougoslavie d’aujourd’hui, ce qui lui permet d’ouvrir de manière élargie sur les errances actuelles de l’Europe centrale et de l’est. « Quel étrange sentiment que de ne plus être lié à sa propre histoire » souligne-t-il dans le film. C’est peut-être aussi un peu ce qui empeste l’atmosphère actuelle de la Mitteleuropa…

Nicolas Wagnières a bien voulu répondre à quelques questions.

© C-Side Productions

Vous tournez depuis 10 ans dans cet hôtel et en avez déjà fait un court-métrage en 2008. Avez-vous toujours eu l’intention d’en faire un long métrage ou cette idée s’est-elle développée avec le temps?

J’ai fait connaissance avec le Jugoslavija lorsque j’y ai tourné en 2005 une scène de mon film de fin d’études (Tranzit, fiction 29 minutes). C’est là que je me suis dit qu’il fallait faire un film sur ce bâtiment, sans autres réflexions, comme un besoin, une urgence. Je pense qu’inconsciemment, je savais que la forme courte n’allait sans doute pas suffire.

L’Hotel Jugoslavija comme métaphore exhaustive de l’ex-Yougoslavie est saisissante. Dans cette vision désolée et désolante des choses, la nostalgie – qui habite vos interlocuteurs et vous-même – semble être le seul baume pouvant adoucir cet état de fait. Cependant vous ne tombez pas dans le piège de la romantisation du passé : cela a-t-il été difficile de garder l’équilibre ?

J’y étais sensible, surtout au niveau de l’écriture de la voix off, du ton et de son épure. La masse d’images d’archives a également été délicate à trier pour trouver un équilibre entre les différents niveaux de discours, l’histoire, la gestion des propagandes d’État.

La transformation de l’hôtel comme celle de la Serbie est loin d’être achevée mais la direction qu’elle prend est, sous votre regard, très pessimiste : vous laissez une fin certes légèrement ouverte, mais cela ressemble plus à une ouverture rhétorique qu’à un réel « wait and see ». Cette impression que vous projetez est-elle principalement liée à ce choc qui revient tout le temps dans votre film entre les valeurs morales et les valeurs marchandes ou plutôt au nationalisme très marqué et aux séquelles prégnantes des guerres de Yougoslavie ?

Les dix années de conflits, d’embargo et de « transition » semblent avoir profondément ancré les bases d’un nouveau paradigme où la population est autrement considérée, où l’histoire continue à être dangereusement instrumentalisée, et où les politiques perdent toute crédibilité tant dans leur discours que dans leur actions, regardez l’exemple d’Alexandar Vucic et du projet Belgrade Waterfront (un projet immobilier controversé porté par le premier ministre Vucic, devenu depuis président de la République, et des intérêts émiratis qui ont fait descendre des dizaines de milliers de Belgradois dans les rues, N.D.A.). Le nationalisme continue d’irriguer souterrainement les directions prises – EU oblige – et sans cynisme de ma part, il y a selon moi beaucoup de bêtise, et de mauvaise foi dans un marasme politique sérieusement corrompu. Cela existe tristement dans bien d’autres pays.

© C-Side Productions

« Quel étrange sentiment que de ne plus être lié à sa propre histoire » dîtes-vous dans le film. Au-delà de la signification personnelle que cela peut avoir, est-ce que, selon vous, le danger le plus vénéneux qui, au-delà de l’ex-Yougoslavie, se porte sur l’Europe actuelle, laquelle, selon les régions, a des velléités de désagrégation, de recroquevillement, de bunkerisation, avec un nombre croissant de franges de populations se retranchant un peu partout sur une partie de leur histoire en s’amputant ou effaçant celle(s) qui ne leur convient pas ou plus ?

Il est vrai qu’il est plus sain de chercher à embrasser son histoire objectivement, si cela peut signifier quelque chose, sans l’instrumentaliser pour vivre en paix, mais que cela reste une tâche délicate, tant au niveau politique, qu’en terme d’éducation et d’histoires. Et cela commence par l’acceptation des erreurs de sa propre nation, aussi douloureuses puissent-elles être. J’ai collaboré avec le centre Bophana initié par Rithy Panh à Phnom Penh, et son travail est exemplaire en ce qui concerne le travail de mémoire au Cambodge. Nous sommes entré-es, depuis l’ère dite numérique, dans un nouveau rapport au monde, à sa réalité. Il n’y a plus de distance critique, chacun est libre de faire connaître sa voix, et on en vient à devoir légiférer sur des questions comme les « fake news » ! Personnellement, cela me déprime, je dois dire. Mais qui blâmer ? Les nouvelles technologies, les GAFA, le monde politique, économique… L’économie – garante des finances d’un pays et donc de son bien-être, dans nos sociétés occidentales – a toujours été intimement lié au politique, mais quelque chose semble s’être encore distendu ces derniers temps pour qu’on assiste à tant de replis nationalistes, tant de replis sur soi. Le sentiment nationaliste n’a évidemment rien à voir entre un-e suisse-esse, un-e serbe, un-e catalan-e, un-e israélien-ne, par contre les dégâts occasionnés par une politique méprisante de sa propre population, de son histoire, ou de ses voisins proches ou lointains posent les mêmes problèmes.

De Nicolas Wagnières ; Suisse ; 78 minutes ; 2017.

Malik Berkati, Berlin

© j:mag Tous droits réservés