Entrevue avec Tony Gatlif pour la sortie allemande de Djam

Le dernier film de Tony Gatlif, Djam, a eu sa Première au festival de Cannes 2017 avant de voyager pendant toute l’année dans les festivals et les sorties nationales. Le film est sorti officiellement en Allemagne ce 26 avril 2018.

Djam, c’est l’histoire d’une jeune fille libre et rebelle (Daphné Patakia), éprise de tout son corps et son âme de liberté, envoyée par son oncle Kakourgos (Simon Abkarian) pour trouver la pièce qui lui permettra de réparer leur bateau. Une fois en Turquie, Djam rencontre Avril (Maryne Cayon), une française de dix-neuf ans, désemparée, seule et qui a perdu tout son argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Elles vont faire le voyage vers Mytilène ensemble, sur un chemin – le même qu’empruntent les migrants – parsemé de rencontres, de partage, de brouilles et d’espoir. Un parcours initiatique musical qui nous fait découvrir une très belle musique, comme le sont souvent celles de l’exil, le Rebetiko.

Je l’ai découverte en 1983 au cours d’un voyage en Turquie où j’étais venu présenter mon film Les Princes. C’est une musique qui s’est développée dans les bas-fonds d’Athènes et de Thessalonique, puis dans les îles, lorsque les Grecs ont été chassés de la Turquie par Atatürk. Il n’y a jamais de colère dans cette musique, plutôt de la révolte et de la mélancolie comme dans toutes les musiques que j’aime. C’est une musique de mal aimés, mais de gens fiers d’être ce qu’ils sont. Une musique subversive. Dans le Rebetiko, les chants ont des paroles qui guérissent.

aime à répéter Tony Gatlif.

Un film à haut potentiel métaphorique, une odyssée moderne qui aborde par la bande les problèmes qui accablent nos sociétés mais qui ne se perd pas dans de sombres méandres, préférant aller, malgré l’adversité, vers la lumière et l’espoir. Entretien.

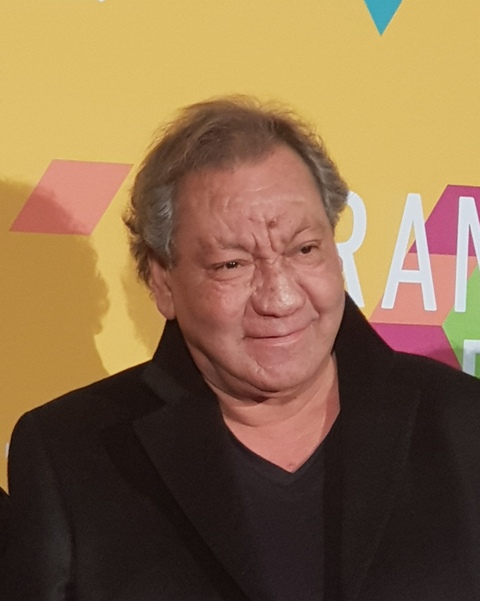

© Malik Berkati

Pourquoi avoir choisi le format 1,5 :1 ?

Car je voulais être prêt des visages. Quand je faisais mes films comme Gadjo dilo, j’étais sur la route avec beaucoup de gens. J’étais près des populations. Alors là, j’ai choisi le format carré pour être tout près des visages et de leurs expressions.

Ça ne pose pas de problème dans les salles de cinéma avec le public ? Les gens s’en rendent-ils compte ?

Pas du tout, les gens adorent. Ils ont l’habitude maintenant avec les Smartphones, les formats des réseaux sociaux…

Votre cinéma est un cinéma de mouvement, de fluidité à travers la musique et les corps, et en filigrane, même si ce n’est jamais frontalement, il y a un engagement dans les sujets traités. Diriez-vous que vous faites du cinéma engagé, politique ?

Oui ! Mais à travers les gens. C’est vrai, mes films ont toujours été politiques car je m’intéresse aux choses de notre époque et les problèmes sont toujours politiques, comme celui des tziganes par exemple. En faisant un film comme Djam par exemple, je parle des migrants qui sont arrivés par dizaines de milliers sur les côtes turques pour rejoindre Lesbos et les côtes grecques. C’est la mer qui les sépare et elle ne fait que 10 kilomètres entre les deux ! Mais ces 10 kilomètres, c’est la barrière de l’Europe. Je ne sais pas à quoi joue l’Europe, de quoi elle a peur ! Cette mentalité de freiner, de mettre des barrières, de construire des murs comme en Hongrie. À chaque fois, ils dressent des murs alors que l’on sait que cette politique ne peut pas tenir à long terme : la masse humaine va pousser, la masse humaine est tellement forte que tu peux mettre autant de barrières que tu veux, elle passera. Les humains vont vers les autres humains, c’est comme ça. Les humains partent vers la paix, même s’il y en a qui partent pour être plus à l’aise économiquement, la grande masse fuit la guerre et la mort. Il faut bien s’en aller et partir vers des pays civilisés quand on est Syrien, non ? Ils sont donc venus vers les pays civilisés et se sont retrouvés chez des sauvages. Je ne dis pas que les Européens sont des sauvages, mais il y a en Europe une mentalité un peu sauvage. Notre façon de faire n’est pas civilisée, n’est pas humaine. C’est une mauvaise politique qui nous dirige. Ils ont peur de la masse. Les Français ont toujours dit : « on n’est pas là pour accueillir toute la misère du monde ». Mais c’est stupide comme réflexion ! Il n’est pas question d’accueillir toute la misère, mais si la misère est produite parce qu’au départ les Français créent cette misère en pillant les richesses des pays orientaux et africains, alors il ne faut pas s’étonner. Cette politique est totalement archaïque !

Il y a une très belle scène entre Djam et son oncle sur l’exil qui a tué la mère de Kakourgos. Et le fait que vous ayez justement choisi pour ce rôle Simon Abkarian est très symbolique…

Simon est comme le film : il y a beaucoup d’exils dans sa famille et son histoire, sans compter qu’il représente la région méditerranéenne. C’est marrant car la Méditerranée c’est vraiment un endroit typique depuis les origines. La migration qui part et revient, les Tunisiens qui ressemblent aux Italiens et les Marseillais aux Arabes. Toute cette population est mélangée, remuée, brassée de cette richesse des cultures et c’est ce qui pose problème aux politiques aujourd’hui. Au lieu de reconnaître et accepter que cette culture méditerranéenne est magnifique, non, ils préfèrent mettre des barrières.

Dans votre film, quelque chose revient souvent par rapport aux habits : les deux filles, surtout Djam, semblent gênées par leurs vêtements. Symbolisent-ils une entrave à leur liberté ?

J’ai le sentiment que depuis une dizaine d’années, nous sommes en pleine régression sur la question de la femme et de la féminité. En 68, et même avant, les gens se sont battus pour libérer les femmes et maintenant, on revient aux années 50 ! C’était, oui, une façon de montrer que les jeunes filles, et les actrices, sont comme ça. Il n’y a pas de voyeurisme, de sexualité dans ces scènes, il n’y a pas de désir des corps ; c’est une manière de montrer la liberté du corps de ces jeunes filles, car c’est leur corps. Il n’y a rien d’autre derrière cela, je voulais juste montrer que leur corps leur appartient, c’est leur liberté. La liberté du corps !

J’ai également été frappé de la manière dont vous avez habillé Kakourgos, avec des vêtements sans âge, intemporels…

J’ai voulu l’habiller comme un Méditerranéen, y compris la moustache qui est portée dans tous les pays orientaux. Voilà, ce que porte Simon, c’est l’habit de l’homme méditerranéen.

@ princes production

Votre film est une coproduction franco-gréco-turque : Avez-vous connu des difficultés à faire cette coproduction avec la Turquie ?

Pas du tout ! Les Turcs m’aiment bien, ainsi que mes films. J’y vais depuis les années 80, j’ai beaucoup d’affinités avec ce pays, j’adore leur musique, leur culture, leur façon d’être et je n’ai eu aucune difficulté à tourner là-bas, au contraire, ils étaient très contents que je vienne tourner chez eux. Ironiquement, pour la scène dans laquelle on doit montrer les deux côtés de la frontière, nous n’avons eu aucun problème à filmer du côté turc, mais j’ai eu beaucoup de mal à travailler sur la frontière grecque ! Ce n’est pas à cause de la Grèce et des Grecs, c’est parce qu’à partir de là, c’est l’Europe… Ce sont les militaires européens, les autorités européennes qui ne voulaient pas que je tourne à la frontière pour que je ne montre pas comment elle est faite aux futurs migrants. Ils n’ont jamais voulu que je filme les grillages énormes qui séparent la frontière : il y a un premier grillage très épais, puis un deuxième. C’est une forteresse.

Et la montagne de gilets de sauvetage que l’on voit dans un terrain vague, c’est comme ça ou vous l’avez reconstitué ?

Non, c’est comme ça. J’ai mis la caméra dessus, tout simplement. Et il y en a des milliers et des milliers de ces gilets de toutes tailles. Les femmes, les enfants, les hommes, c’est tout le peuple des migrants qui est là. Il y a beaucoup de souffrances et probablement beaucoup de décès dans cette montagne de gilets.

Et la population locale, comment elle supporte cela ?

Oui, c’est derrière les collines, la mer est juste là. Ils subissent ça, c’est le sort des Grecs d’être à la frontière de l’Europe. Je trouve que c’est une image très forte et très pénible à voir.

Le film ressemble un peu à un « buddy movie », chacune des protagonistes étant nécessaire à l’autre pour avancer, même si l’une à l’ascendant sur l’autre…

Non, ce n’est pas ça. Il y en a une qui sauve l’autre, qui la détourne des mauvaises pensées. Quand Djam rencontre Avril, Avril veut aller à Raqqa. Quand on veut aller à Raqqa, à part y aller comme bénévole, et encore !, c’est pour autre chose. Si elle partait là-bas, c’était sûr et certain qu’elle allait y rester. Elle fait partie de cette nouvelle population atteinte d’un vide que l’on a, comme en France, en Allemagne, partout, il faut faire avec. Ce sont des gamins qui sont supers, mais qui sont atteints d’un vide qui s’appelle le rejet qui les plonge dans la tristesse et la noirceur qui les pousse à rentrer dans ce truc qui est malheureusement presque à la mode et qui est très fort puisque cela les pousse à donner la mort et se donner la mort avec une idéologie fondée sur rien à part le passé qui ne devrait pas parler aux jeunes. C’est très bizarre. Mais cela vient du rejet, toute une population rejetée et cette gamine allait à Raqqa pour y rester et Djam la détourne de cette idée sans le lui dire frontalement.

De Tony Gatlif ; avec Daphné Patakia, Simon Abkarian, Maryne Cayon, Kimon Kouris, Solon Lekkas, Yannis Bostantzglou, Eleftheria Komi ; France, Grèce, Turquie ; 2017 ; 97 minutes.

Malik Berkati

© j:mag Tous droits réservés